Dez grandes companhias abocanham de 60% a 70% das compras de uma família e tornam o Brasil um dos países com maior nível de concentração.

Da Repórter Brasil

Talvez passe despercebido àqueles que vão ao supermercado que um conjunto pequeno de grandes transnacionais concentra a maior parte das marcas compradas pelos brasileiros. Dez grandes companhias – entre elas Unilever, Nestlé, Procter & Gamble, Kraft e Coca-Cola – abocanham de 60% a 70% das compras de uma família e tornam o Brasil um dos países com maior nível de concentração no mundo. O que sobra do mercado é disputado por cerca de 500 empresas menores, regionais.

Quer um exemplo dessa concentração? Quando um consumidor vai à seção de higiene pessoal de um estabelecimento comercial e pega nas gôndolas um aparelho de barbear Gilette, um pacote de absorventes Tampax e um pacote de fraldas Pampers, ele está comprando três marcas que integram o portfólio da gigante norte-americana Procter & Gamble – que também é dona dos produtos Oral-B, para dentes.

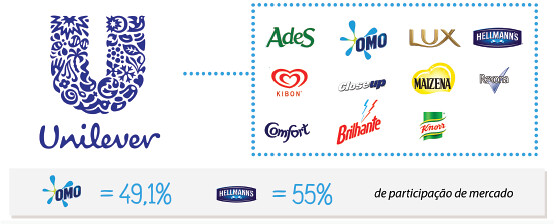

Uma dona de casa vai uma vez por mês ao supermercado fazer as compras para sua família: ela, o marido e duas crianças. Para a cozinha, ela compra Knorr, Maizena, suco Ades e a maionese Hellmann’s. Para a limpeza da casa, sabão em pó Omo e Brilhante. Compra ainda Comfort para lavar a roupa. Passa na área de cosméticos e pega o desodorante Rexona para seu marido, e sabonete Lux para ela. Compra pasta de dente Closeup, a marca preferida da filha.

Quase ao sair do supermercado, o filho liga e diz que quer sorvete. Ela compra picolés Kibon. Todas as marcas adquiridas por ela pertencem à Unilever, que em 2013 foi o maior investidor no mercado publicitário do Brasil, com R$ 4,5 bilhões aplicados. Omo possui 49,1% de participação de mercado em sua categoria, segundo pesquisa do instituto Nielsen em 2012. A Hellmann´s detém mais de 55% do mercado. A Unilever vende cerca de 200 produtos por segundo no Brasil.

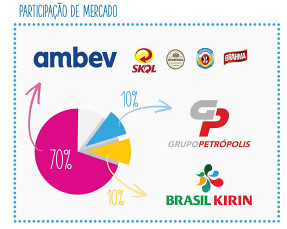

O que o refrigerante Coca-Cola, o energético Powerade, o suco Del Vale, a água Crystal e o chá Matte Leão têm em comum? Eles são marcas da Coca-Cola, que apenas no segmento de refrigerantes detém cerca de 60% do mercado nacional. E sabe quando está um dia de calor e você quer tomar uma cerveja? Há uma grande chance de que ela seja produzida pela Ambev, que concentra cerca de 70% do mercado com produtos como Brahma, Antarctica, Skol e Bohemia. A companhia Brasil Kirin (ex-Schincariol) possui pouco mais de 10%, e o Grupo Petrópolis, cerca de 10%.

Na hora dos desenhos, uma criança se senta à frente da televisão e pede para a mãe alguma coisa para comer. Uma vez no mês, ela decide trocar as frutas por doces. A mãe então oferece algumas opções: um chocolate Suflair ou um Kit Kat? Um chá Nestea ou um Nescau? Um Chambinho ou iogurte Chandelle? Uma bolacha Tostines ou Negresco?

O segmento de chocolates é concentrado. Em 2012, uma pesquisa do Instituto Mintel mostrou que ele era dominado por três companhias líderes que possuíam 85% do mercado. Kraft liderava ranking, seguida por Nestlé e Garoto (a empresa Garoto pertencia à Nestlé, mas tem posicionamento independente, e ambas somavam 46% de participação). A Kraft foi desmembrada, em 2012, em duas e a operação de guloseimas passou a se chamar Mondelez International.

Empresas brasileiras também concentram mercado

A BRF – nascida da união entre Sadia e Perdigão – é líder em vários segmentos das gôndolas: está presente em 28 das 30 categorias de alimentos perecíveis analisadas pelo instituto Nielsen, como massas, congelados de carne, margarinas e produtos lácteos. A BRF está na mesa de aproximadamente 90% dos 45 milhões de domicílios do Brasil. Ela é responsável por 20% do comércio de aves no mundo. Em pizzas, a empresa detém 52,5% do mercado e 60% do de massas congeladas no país.

Outra empresa brasileira com grande presença na mesa dos brasileiros e de outros países é a JBS, dona de várias marcas conhecidas, como Friboi, Seara, Swift, Maturatta e Cabana Las Lilas. Com essa variedade de produtos e a presença em 22 países de cinco continentes (entre plataformas de produção e escritórios), ela atende mais de 300 mil clientes em 150 nações.

Governo brasileiro incentivou concentração empresarial

Para alguns economistas, tem havido um aumento da presença do Estado na economia brasileira, um movimento que ganhou força no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando o BNDES passou a conceder financiamentos a juros mais baixos para promover as chamadas “campeãs nacionais”.

Nesse caso, foi estimulada a fusão entre as operadoras de telefonia Brasil Telecom e a Oi, e a criação da BRF, fruto da união entre Sadia e Perdigão. Esse movimento de empresas brasileiras mais fortes no exterior cria gigantes, mas não necessariamente essa liderança traz vantagens para os consumidores brasileiros, que continuam com poucas opções quando vão ao supermercado. Será que essa ação do Estado beneficiou o consumidor final?

Em paralelo, as empresas estatais têm ganhado peso. No setor bancário, CEF e Banco do Brasil estão entre as cinco maiores instituições do país, sendo que a Caixa é líder em financiamento habitacional, e o BB, no setor agrícola. Em energia, a Petrobras é a maior empresa do setor, enquanto a Eletrobrás detém a liderança em geração de energia elétrica.

Mas essa concentração de poder nas empresas públicas é diferente das privadas. Um exemplo está no setor de energia, em que a Petrobras tem tido uma política de reajuste dos preços dos combustíveis alinhada à política de inflação do governo federal. Empresas estatais bem administradas poderiam render bons lucros, que se tornariam dividendos para o governo federal, que, por sua vez, com esse dinheiro dos lucros, poderia investir em setores essenciais, como saúde e educação.